本ディスカッションペーパーについて

公開日:2025年8月19日

このたび、株式会社 企は放送メディア業界における事業構造変革の提言をまとめたディスカッションペーパー『「信頼」なき時代の放送メディア 戦略 ――「チャンネル」から「チャネル」へ:情報空間の現状分析と今後への示唆――』を公開しました。

本ディスカッションペーパーは、一般消費者の視聴行動や放送メディアの産業構造や視聴行動の変化、収益モデルの多様化など現在の放送業界を取り巻く課題に対する実効性あるアプローチと将来像を示しています。

これを元に、皆さまと共にこれからの放送メディアや、広く情報空間の在り方について議論が深まっていくことを期待しています。

株式会社 企

「信頼」なき時代の放送メディア※1戦略

――「チャンネル」から「チャネル」へ:情報空間の現状分析と今後への示唆――

数千万世帯のお茶の間の「チャンネル」から、一億通りの「チャネル」へ。

私たちは何を得て、何を手放したのか。そして、何を再構築すべきなのか──それとも、もはやその必要さえないのか。

かつての放送は、単なる情報提供ではなく、「場の共有」を前提とした社会的な「仕組み」だった。しかし今、個別最適を追求するアルゴリズムが情報空間を満たし、社会的な接点が静かに失われつつある。

こうした中で、再び問われるべきは、「信頼」という見えざる資産を、いかに価値化・価格化していくかではないだろうか。その選択は、非合理どころか、むしろ次なる時代に向けて合理的な戦略となり得るのではないか。

※1:当然、情報空間は新聞・雑誌・インターネット等を幅広く含むものであるが、本ペーパーでは、放送メディアを中心に扱う当然、情報空間は新聞・雑誌・インターネット等を幅広く含むものであるが、本ペーパーでは、放送メディアを中心に扱う

1 従来の放送メディアの産業構造──「仕組み」で育まれた信頼

成功した「仕組み」

戦後の20世紀後半から21世紀初頭にかけて、日本のメディア産業、特に放送メディアは、自由資本主義経済による高度成長と戦後の民主主義の進展という大きな流れの中で、制度的な保護と高い収益性のもとで安定したエコシステムを築き上げてきた。その構造は、電波の希少性を前提にした免許制度と一定の公共的責務(社会の基本的情報の提供、番組コンテンツの正確性・公平性・多元性の確保、情報伝達の保障等)の引き換えという「制度による信頼構築の『仕組み』化」に支えられていたといえる。

この仕組みは、各地域・全国における放送局の寡占的な市場の地位を保障する一方で、例えば、電波利用の免許条件として、報道・教育などへの一定のリソース配分を義務づけるなど、経済的インセンティブと公共的価値の創造・提供を連動させる、世界的に見ても希有な成功モデルと評価できるものであった。それは、地形的に条件が厳しい日本における放送という情報伝達のための物理的なインフラ──中継局、そして系列ネットワーク──の維持にもつながり、全国のあまねくカバーと地域性の確保の両立を実現した。これは同時に、新規参入者を排除する高い参入障壁(=安定した寡占性)を形成するものとなった。

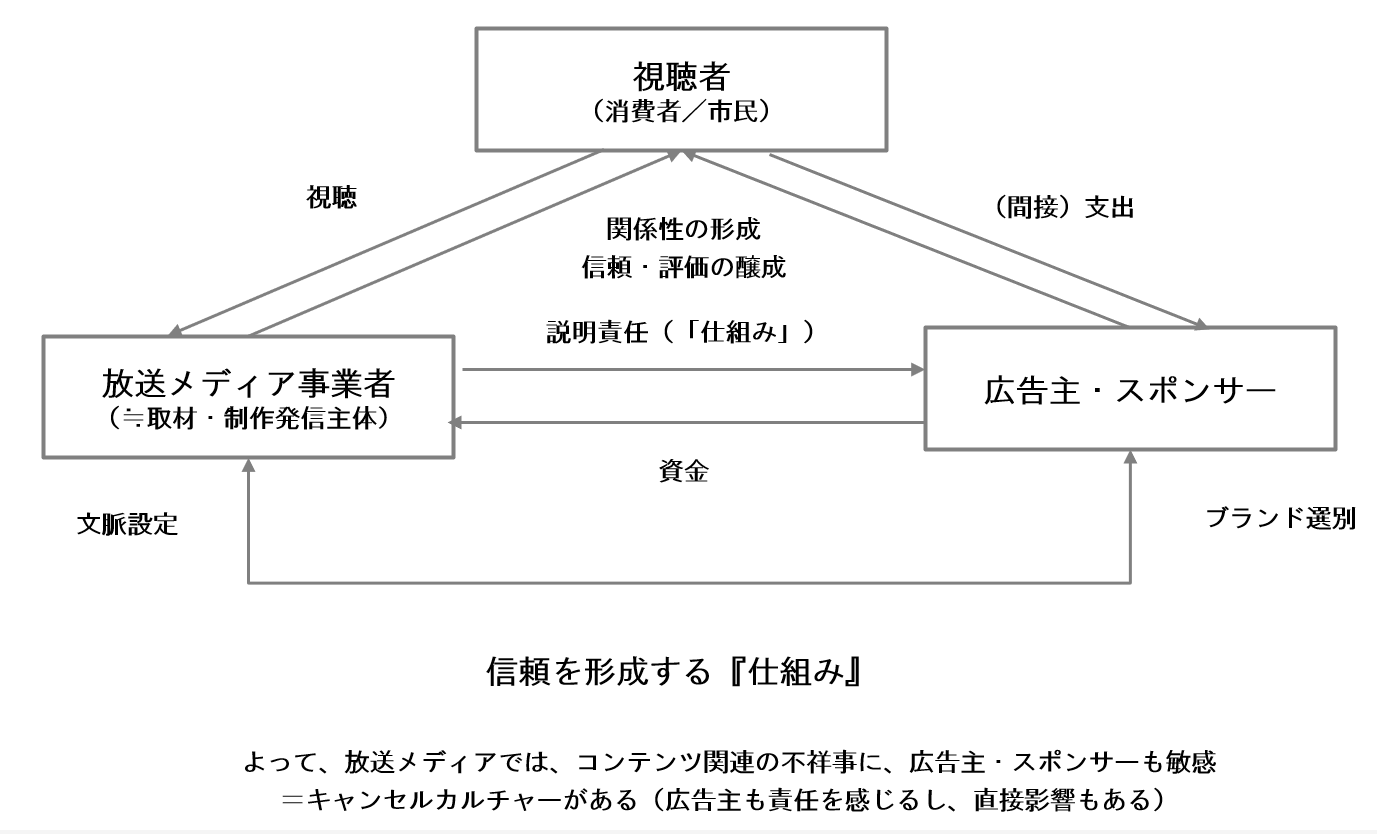

民間放送にとっては、「番組コンテンツの、放送局の視聴率が高ければ、広範な認知を求める(大)企業の広告がつく」という明快で安定的なビジネスモデルとなった。「テレビ」という端末をベースに、家族という多様な層の視聴者が同一の番組コンテンツを同時に視聴するという、いわゆる「お茶の間」が想定され、一つのチャンネルに多様な番組コンテンツを時系列で配置する総合的な番組編成(総合編成)が評価されることとなった。つまり、一定の数に限られた放送局にとって、報道・教育などを含めた総合編成の放送を他の放送局よりも高い質で提供することが、一消費者/一市民としての視聴者のニーズを 最大公約数的に満たすことになり※2 、幅広い認知を求める広告主・スポンサーの意向にも沿い、放送局自身の収益につながるという、「(番組コンテンツや番組編成の)質の競争」に対する正のインセンティブが働いていたといえる※3。その意味で、大まかに「お茶の間」全体との接点を測る「世帯視聴率」は一定の公共性と連動するものとなり、「広告(コマーシャル)」は経済的基盤と社会的役割との結節点となっていた。その意味で、広告主も直接的に「視聴者」に向き合っていたと言える※4。図1が示すような、「三位一体」の関係性となっていたのである。

また、公共放送であるNHKは、受信料制度によって商業的影響からの独立を保ちつつ、国民を代表する国会による監督を受ける構造とされた。「放送メディア市場」の中で財源の異なる民間放送と切磋琢磨することで、「二元体制」という形の多元性の実現をめざすこととなった※5。

このような経緯のもと、情報空間の主たる構成要素である放送メディアは、社会全体として必要とされる公共性を支える役割を一定程度果たし、視聴者の評価を得て、信頼されるに至っていたと言えるだろう(制度が存続したこと自体もその証左であろう)。この状態は、表現の自由を確保された放送メディアが、国民・視聴者に社会の基本的な情報を提供し、健全な民主主義の発達に寄与することを企図する放送法、その背景の憲法の想定と見事に合致していた。形式面も、内実面も、成功と言って良い状態であったと思われる(公共性と収益性を同時に担保できる設計だったといえる)※6。

図1:放送メディアに関する当初設計~かつての「情報空間」

個々の「視聴者」(消費者/市民)は何を評価していたのか

しかし、上記の成功はあくまで「仕組み」の面からの評価である。集合体としての「視聴者」ではなく、個々の主体としての「視聴者」(消費者/市民)※7が、実際にどのような受け止めをしていたかは、また別の問いとなる。

個々の視聴者にとって、情報空間における放送メディアへの評価・信頼とは、実際には、日々の接触体験・記憶、生活に関わる情報提供の質量、提供の姿勢等による関係性から醸成されるものであろう。とくに信頼とは、説明され、選ばれ、支えられる「関係性」が問われ続けるものであり、そうでなければ維持はされない。

一消費者/一市民としての視聴者が、各放送メディア事業者の方針・姿勢、それが反映された番組編成、報道・教育などの個別の番組コンテンツに、意義や必要性を感じ続けなければ、たとえそれがどれだけ理想的で優れた「仕組み」に基づいたものであっても、信頼されることはないはずである。

では、これまで放送メディアが創り出してきた、一定の調査結果等も出ている「信頼」は、すべて「仕組み」のおかげであったかと言えば、そうではないだろう。放送メディアは、ラジオ、そしてテレビという範囲の中で、身近な顔の見える存在となり、一定の数に限定されているとはいえ「質の競争」を志向することで個々の視聴者との関係性を構築し、相当程度の信頼を得ていたといっても過言ではないであろう。

また、これに合わせて広告(コマーシャル)を出稿する広告主・スポンサーも、相応の公共的責務を認知し、「仕組み」を維持・活用するインセンティブを持ち、その構成要素となっていたと言える。

他方で、この「仕組み」は、その要素・機能・効用などを因数分解する必要がないと思えるほど成功を収めたため、技術革新等による急速な「構造変容」に対し、脆さを呈することとなった。

※2 そのため、マイノリティ関連のサービスも、当該対象に届く目的だけでなく、「お茶の間」で理解されることを意識する、社会的役割を果たすものとなる。

※3 「水準」については、自己評価となるため、「底辺への競争」(race to the bottom)となり得るとの異論はある。制度としては、放送番組審議会等による自律的な改善とともに、複数民放、公共放送による切磋琢磨で担保することが企図されていた。また他国に比べ、地上波(free-to-air)のコンテンツが高品質であったことも指摘すべきポイントである(海外では、スポーツ、映画などは有料放送が独占、ないしは優先されるのが一般であった)。

※4 番組コンテンツにまつわる不祥事等が発生した場合に、「放送」(とくに地上波)であるか否かで、対応が異なることが多いのは、その証左であろう。

※5 なお、本ペーパーでは、公共放送の将来像については扱わない。

※6 この「仕組み」の成功を前に、総務省が放送政策の柱として掲げている「多元性・多様性・地域性」等については、学究面を含め、深掘りされることがなかった。放送メディア事業者の自主性に任せて成果が得られるのであれば問題はないため、市場環境や視聴者の嗜好が変化する中で、最終目的とされる民主主義の発達への貢献に対する各種政策、放送局のアウトプットの寄与の度合い等について、欧米のような実証的な調査・研究は行われてこなかった。

※7 「視聴者」を「消費者」(=個人の経済性の面での消費)/「市民」(=民主主義社会、市民生活上必要な情報の取得・共有=他者との関係性の獲得)それぞれの側面から捉えることは、放送メディアを語るうえでは重要と考えられる。その意味で、両方の促進を追うことを中核のコミュニケーション法の目的に規定する英国メディア制度は、特筆すべきである(これに則って当局が数多く調査・分析を行っているため、深い政策議論も可能となっている)。

2 インターネットにのまれる放送メディア──「お茶の間」とともに何が消えたのか

21世紀に入り、インターネット、スマートフォン(スマホ)の普及により、視聴者が接する情報空間は急速に「構造変容」を遂げた。結論として言うならば、個々の視聴者が、かつての三位一体の「仕組み」の関係性から抜け出し、コンテンツ視聴の実質の主権者となったのである※8。

かつて視聴者は、一定の数の放送メディアそれぞれの番組編成(チャンネル)による番組コンテンツの提供を、「お茶の間」で全体としてまとめて受け取る集合的な存在であった。実際には個々で見てはいるものの、チャンネル間競争(総合編成間競争)のなかの選択で、個人としての選択は充足されていた(あるいは、させられていた)と言える※9。

これに対し、もたらされた「構造変容」は多岐にわたり、かつ徹底されたものとなっている。

SNSや動画配信プラットフォームの普及によって、取材・制作発信主体は、一定の数に限られた放送メディア、マスメディアだけではなく、個人やコミュニティが担い手となり得る状況となった。視聴者でもある個々人が、取材・制作発信主体としての地位も得たのである。

また、視聴についても、テレビからスマホ等の端末に「解放」され、かつ、オンライン化によってオンデマンドによる提供も行われることとなった。場所・時間・内容のすべてを個人で選ぶことができるようになり、個々の視聴者にとって個別に最適化されることが当たり前となった。

「言論の自由市場」として語られることがあるが、放送メディアのような少数者に発信が限定されず、個々の多様な発信が行き交い、そして個々に視聴される、まさに理想の情報空間の時代が到来したといえる状況となった。

この「構造変容」は、かつての「仕組み」に比べ、情報の多様性の拡大とアクセスの個別化をもたらした。新たな取材・制作発信の担い手が発掘され、これまでにない観点・見解に触れられるようになったり、視聴者が提供される時間に合わせる必要がなくなったりすることで、より幅広い伝播・視聴が可能になったのである。

他方で、集合体としての視聴者に、番組編成を通して番組コンテンツを提供してきた放送メディアは、社会全体へ提供しようとする姿勢そのものが、視聴者の個別最適に合っていないとの批判を受けることともなった。年代によってグラデーションはあるものの、取材・制作発信主体の多数化・多様化によって、視聴者と放送メディアとの関係性は薄くなり、個別コンテンツを軸とした最適化が加速を続けているといえよう※10。若年層を中心に、報道・教育などの番組コンテンツの正当性でさえ、社会全体に必要であるかどうかではなく、自分に関係があるかどうかを中心に判断されるようになった。現時点で、YouTube等のない世界は、もはや考えられないであろう。

一方で、課題も指摘されている。膨大な情報・コンテンツを、視聴者の側で視聴(=処理)可能にするためには、何らかの選択装置が必要となる(これまでは対処可能な「数チャンネル」であった)。この状況に対し、プラットフォーム事業者等のアルゴリズムによって、視聴者の既存の関心・好みに従って情報を提示する形態が一般化している。視聴者の「消費者」の面は計量化、評価しやすいこともあり、技術発展と相俟って、急速に浸透したのである。

視聴者の嗜好を優先した結果、「社会的に必要だが、好まれにくい」コンテンツ──たとえば(自分と直近で関係ないと思われる)選挙報道、地域課題、災害情報など他者の問題──が見られなくなる構造が形成されることとなった。これは設計上の性質そのものであって、偶発的な現象ではない。個々の視聴者に選択権が移ることにより、内心における「消費者」>「市民」、すなわち、「個人の経済性」>「他者との関係性」というバランス構造が顕在化し、「空洞化」を生んだといえる。逆に、旧来の放送メディアは、一定の数の限界下ではあるが、総合編成のなかで「(必要とは思われるが)見たくないものにも触れる機会」を提供する仕組みであったといえる。

加えて、「市民」面の論点(たとえば、政治的な論点)は、好悪のような感情的即応を前提としたコンテンツとの親和性が高いため、個々のセンセーショナルな扇動を誘発しやすいという特徴もある。消費者の面を最大限意識するアルゴリズムのもとで、極端な意見、偏った情報が「よく見られているもの」として、社会全体で共有する文脈ではなく拡散され、個別に視聴されることで、閉じた理解の小集団を作り、社会の分断を招く材料となってきている。

こうした状況を受け、一定の倫理や専門性・継続性をもった取材・制作発信者への信頼に回帰する傾向もある(個別の発信の増加により、かえっての選択肢の裾野が広がった成果ともいえよう)。だが、この動きにもまた、「個人の経済性の面での消費」と「他者との関係性の獲得」は両立しにくいという限界の壁があり、かつての放送メディアのような規模を形成できていない※11。一定の規模の視聴者が、市民面も意識しつつ一定の高品質な情報にアクセスする、というだけにとどまってしまうのである※12。

これまでのお茶の間は、「仕組み」によるバーチャルでなものであったかもしれないが、視聴者を集団として捉えることで、社会全体のいわば潜在ニーズに対応し、社会の基本的情報を共有することを可能にしていたといえる。

現在の状態では、多くの視聴者の「市民」面(それぞれが基本的な情報を共有し、議論を可能にする)は充足されないままであり、「消費者」面で望んで個別最適を行った結果、必然的に社会の分断のおそれは高まり、民主主義社会の基礎を揺るがしかねない状況となっているのである。

※8 受信・発信を含めた選択の拡大等から、視聴者の「民主化」とも言われている。

多チャンネル放送時代でも、結局は人間の生物としての限界から、視聴可能チャンネル

※9 数は限られるとされていたなか、数だけ増えればいいのか、という議論はあった。

※10 ただし、このような状況の現在もなお、年代を問わず、放送メディアに相対的に大きな信頼が寄せられているという調査結果が得られるのは、特筆すべきことでもある。「構造変容」があっても、一定の関係性が残存されている(と認識されている)からであり、過小評価すべきものではない(接点は薄れても、信頼はまだ維持されている)。だからこそ、最近の人権事案等の議論においては、「三位一体」の姿が再度、浮上していると言える。制度に立ち戻って考え直すと、今なお、形式上の「仕組み」は健在である。

※11 米国の論考では、かつての「仕組み」の時代のような規模には戻れないとの論考もある(Andrey Mir, The Viral Inquisitor and other essays on postjournalism and media ecology, 2024)。

※12 一定範囲のサブスクリプション中心のサービスにとどまることとなる。他方で、多様性の確保、社会性の維持に向けた様々な挑戦、研究等が行われていることは注記しておきたい。

3 「構造変容」の中で失われたもの――放送メディア、広告主・スポンサーは何を失ったのか

放送メディアは何を失ったのか

かつての「仕組み」の重要な要素の一つは、「番組編成」(チャンネル)であった。

放送メディアにおける番組編成は、番組コンテンツの単なる時系列配置ではなかった。視聴者にとっては、朝のニュース、昼の情報番組、夕方の報道、夜のドラマやバラエティといった構成のなかで、「一日を共に過ごす感覚」が共有されていた。時間帯ごとの番組コンテンツの配置には、生活リズムとの同期、価値観の共有、社会的出来事への接続といった、文脈的意味が含まれていた。すなわち番組編成とは、お茶の間を介し、放送メディアが、視聴者の消費者/市民の両面において、関係性を構築し、評価を得て、見えない信頼を醸成する営みであった※13。

この番組編成により、視聴者は、たとえ娯楽にしか関心がないとしても、知らないうちに報道・教育といった番組コンテンツにも接触していた。放送メディアは、公共性の高い番組と娯楽性の高い番組とを組み合わせることで、「個人の経済性」と「他者との関係性」を同居させる総合編成を採用していた。多様な番組コンテンツを用意し、なるべく多くの人に見てもらうというこの対応は、同時に、(限定された数の提供であれば)広告価値・収益を高めるという経済合理性を持つ行為でもあった。必ずしも視聴者が自発的に選ばないテーマに接触させる仕掛けともなっており、社会に必要な基本的情報の「共有装置」としての役割を果たしていたと言える。

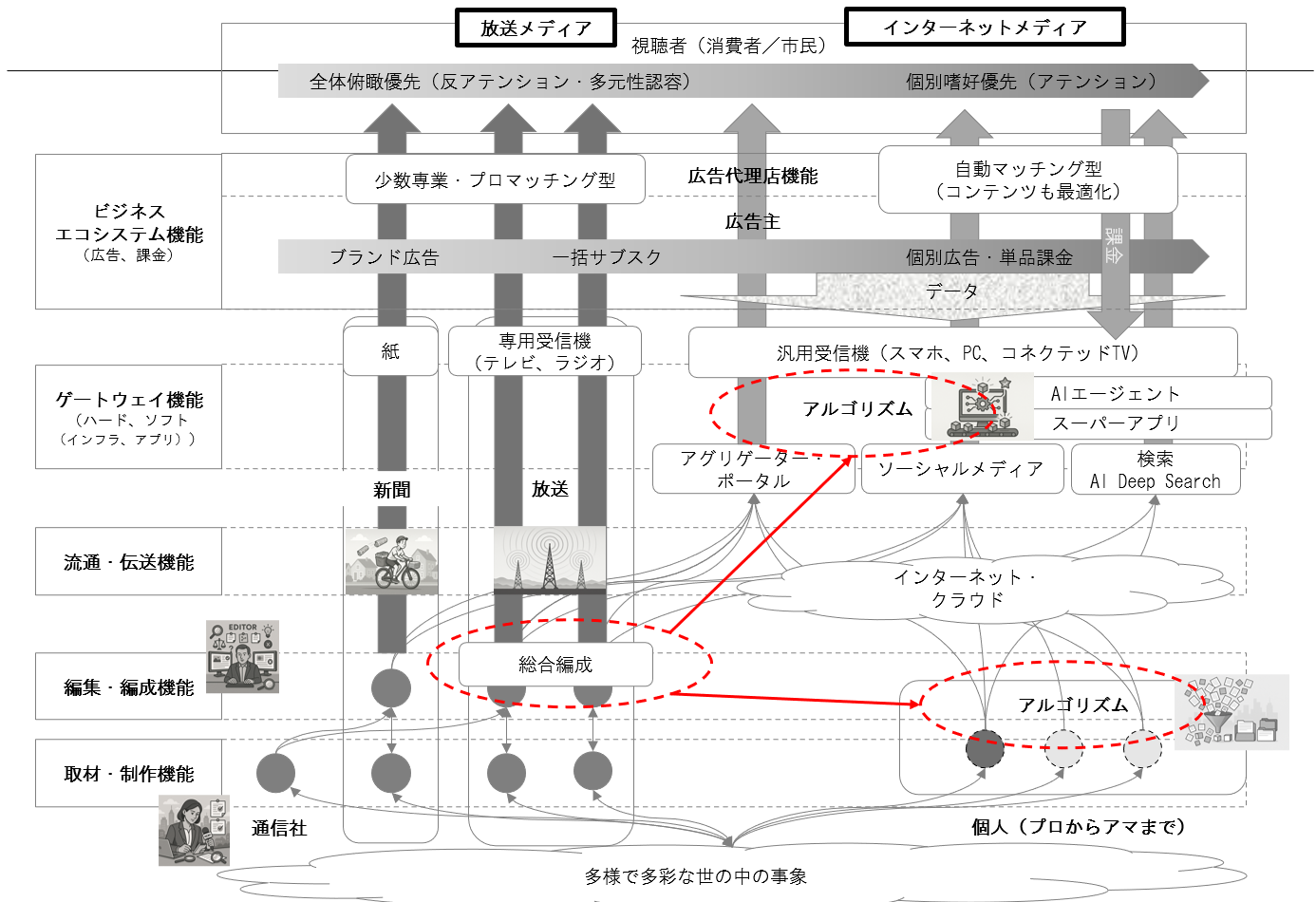

図2:「総合編成」から「アルゴリズム」へ

だが、現在、この役割は急速に失われつつある※14。インターネットメディアにおける視聴者のコンテンツの選択は、個々の視聴者の「消費者」面、とくに、測定しやすい過去の選好履歴や瞬間的関心に基づく最適化を中心としたアルゴリズムに委ねられるようになった。「あなたが選ぶはず」という直観的なものであり、視聴者自身には、なぜそれが提示されたのか説明されないまま、優先的に提示されることとなっている。

かつての「お茶の間」のような多様な層が視聴する前提はないため、「市民」としての視聴者全体が潜在的に必要とする情報を適切に視聴・共有するための、文脈設定等の介入余地が削ぎ落とされることとなっている(個人の経済性の最適化の行きつく先であり、目的にはかなって(しまって)いる)。そのため、自身の関心や世代などを超えて、他者と同じ話題を共有することや自分の外側にある問題と接触することは難しくなり、社会の分断を後押ししてしまうことにもなる。

この機能を背負っていたのは、間違いなく放送メディアである。しかし、「構造変容」の中でこれをどう理解すればよいのか、構造が変わるなかで、かつての要素・機能はどのように分解・評価されるのかといった検討は、明示的には行われてこなかった(図2などは、あるようであまりない図といえよう)。

広告主・スポンサーは何を失ったのか

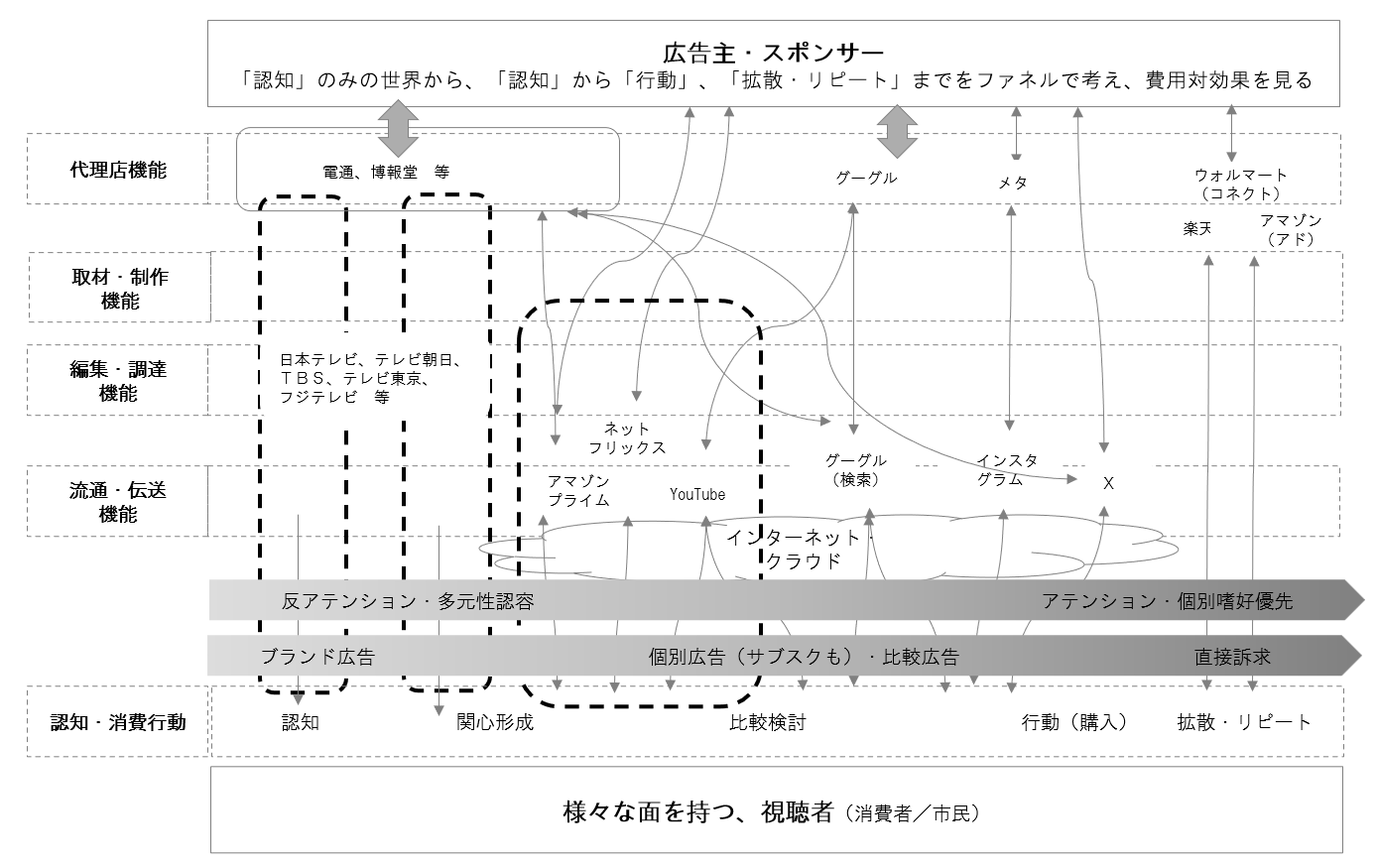

かつての「仕組み」において、広告(コマーシャル)は、番組コンテンツの文脈──例えば「視聴者に信頼される報道番組の中で流れる企業広告」であること──によって、「認知」の段階において、自社のブランド価値・自社への信頼を醸成することをも目的としていた。そのため、因果関係が詳細に分からない等、測定への批判はつきまとったものの、「(世帯)視聴率」が指標として通用していた。そこには、単純な直近の収益性以上のものがこめられていた(そもそもそういう「仕組み」を広告主・スポンサーが理解していた、とも言える)。

デジタル技術の発展により、この広告の世界にも大きな変革が生じ、「構造変容」を後押しした。従来のような認知向上だけではなく、検索・比較・購買・リピートという全プロセス(マーケティング・ファネル)にわたる統合的な対応が可能になり、広告は単なる「出稿」行為ではなく、販売成果・直近の収益に直結するパフォーマンス型投資となったのである。

見るべき成果指標も、かつての放送メディアのコマーシャルのような、媒体としての信頼を表すとも言える「世帯視聴率」よりも、短期的な個別成果指標(インプレッション等)が優先される形となった。製品・サービスの売上等、広告主・スポンサーの経営上の主要指標にマッチするものであり、個々の視聴者の「消費者」としての属性・関心に最適化されていくコンテンツと相俟って、相乗効果で、直観的な選択をうながす「アテンション(関心・注意)」重視が急速に浸透するのは、いわば必然と言える。

そのため、現在の広告は、かつての番組編成、「チャンネル」の中の番組コンテンツとの文脈的接続は薄れ、「消費者」としての視聴者との接触点としての「チャネル」に提示されるにすぎない存在となっている※15。しかも、広告主・スポンサーと視聴者は、正対するのではなく、一般の財(コモディティ)のように、プラットフォームを経由して、データを介して量的にかつ個別にさばかれるものとなった。

図3:「消費者」面、アテンションから捉え直されるエコシステム

(検討のためのイメージ)

*正式な社名表記等については、各社ホームページ等を参照。

しかし、「消費者としてのあなたが選ぶはず」という尺度の代理変数である「アテンション」のエコシステムに移行したはずが、必ずしも広告主・スポンサー、そして何より視聴者の期待したようにはなっておらず、昨今、大きな問題となりつつある。視聴者に提示されるコンテンツによって、広告主・スポンサーのブランドの信頼が毀損されるような事態や、不正な詐取などが散見され、かつ最近までは見過ごされるというような事態となっている※16。

かつての「仕組み」の中では、広告主・スポンサーは、視聴者に向き合い、広告を通じて、放送メディアの質の競争と併せて、評価・信頼を得るものとなっていたが※17、現在では、情報空間全体を支えているというよりは、一プレイヤーになっていると言える(実際にそのような産業構造に移りつつある)。

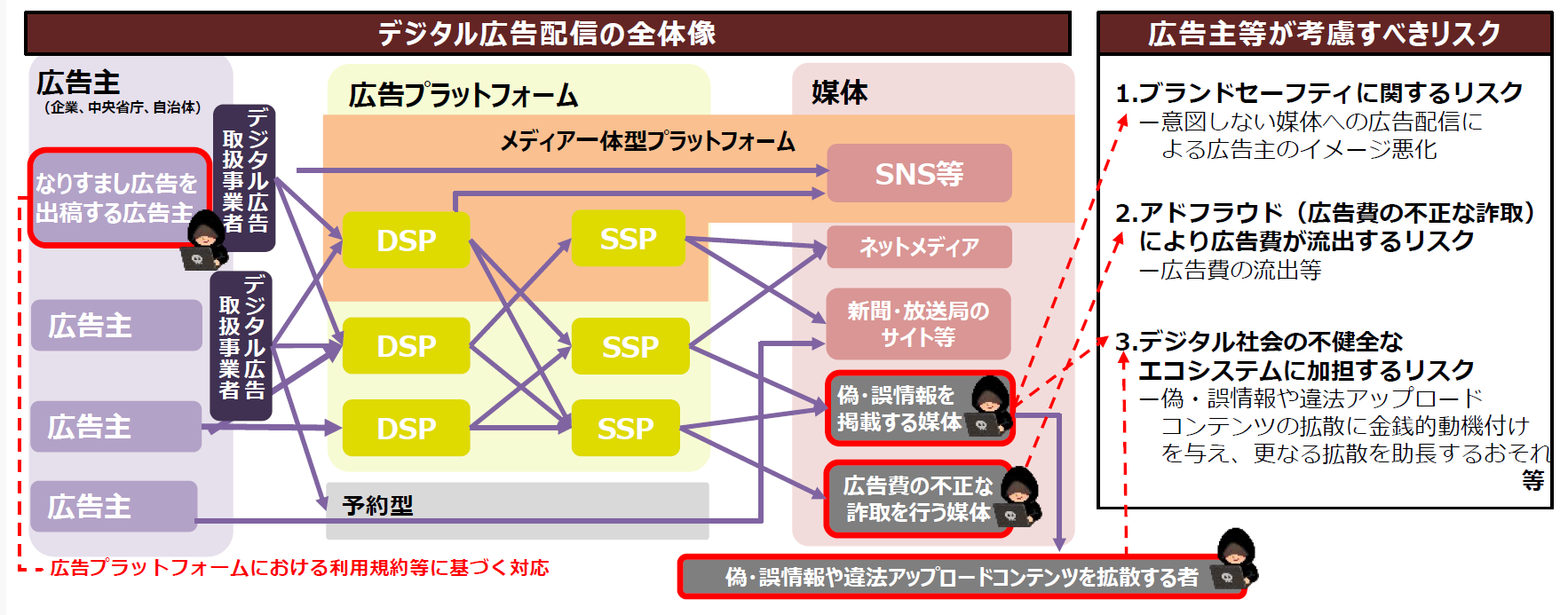

図4:指摘されるネット広告の課題

(参考)総務省「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」(概要・付録資料)令和7年5月27日)

また、構造上、間に入ることとなった「プラットフォーム」には、基本的には、かつての「仕組み」による信頼醸成のインセンティブはなく、あくまで経済性に基づく最適マッチングの機能に純化しているという点も指摘できよう※18。

テクニカルな意味で広告自体は高度化し、広告主・スポンサーの経営として見えやすくかつ重要な直近の収益の数値との連接は改善されたと言えるが、メディアとしての信頼醸成装置の機能は、むしろ失われてしまったと言える※19。

このような「構造変容」そのものは、善し悪しの問題ではない。かつては、放送メディアにおける「番組編成」が文脈のある視聴者の接触体験を育み、公共性を維持し、広告に対する信頼性も醸成していた。これを、視聴者の「消費者」面で高度化し、個別最適を進めたところ、「市民」面の機能が欠落しやすくなった、という事実があるだけである。

※13 文化論的にもそのような捉え方がなされてきた(吉見俊哉『カルチュラル・スタディーズ』岩波書店、2000年)。

※14 後段の法制度の検討で触れるが、「仕組み」をネット上に意図的に作り出す装置が、いわゆる「プロミネンス」と呼ばれるものである。

※15 さらに最近では、広告の領域自体が拡大し、もはや伝統的な「メディア」枠に収まらなくなっている。特にECプラットフォームや大手流通業者が自社の販売チャネル内に広告枠を設け、購買データと連動させたターゲティング広告(いわゆるリテールメディア)を展開するようになっている。このように、広告が流通・販売の現場にまで接続され、メディアと呼ばれる空間が消費行動と一体化する中で、従来型メディアの「メディア性」も再定義を迫られている。いまや、ユーザーのアテンションだけでなく、購買行動そのものが「メディアの成果指標」として取り込まれつつある。

※16 近時、対応は急速に強化されつつある。また、多様性への配慮等、さまざまな検討は進んでおり、何らかのブレイクスルー、イノベーションの可能性もある。

※17 広告主によっては、社会的なメッセージを含めたコマーシャルへのチャレンジを評価し、それを視聴者も支持するなど、関係性の強化による信頼の醸成が理解されていたといえる。

※18 いわゆるプラットフォーム事業者の機能のなかに、「番組編成」的な役割を求めようとする動きはあるが、大きくは、主体なき「場」となっているのが実情である(ネットでの配信がいわゆるFAST(Free Ad-supported Streaming Television)となり、広告の個別化を伴いつついわば「放送化」しているようにも見えるが、機能がそのようになるのか否かは、注視が必要である)。なお、これに対しては、各種制度・規制の改革も講じられているところである(ただし、内容の編集責任まで負うことを覚悟しているプラットフォーム事業者は極めて少ないと思われる)。

※19 幅広い「認知」を得るためのコストは、かえって高くなってしまったことが知られている。

4 分析:「仕組み」に溶けていたものは何か――信頼の「価値化」「価格化」に向けて

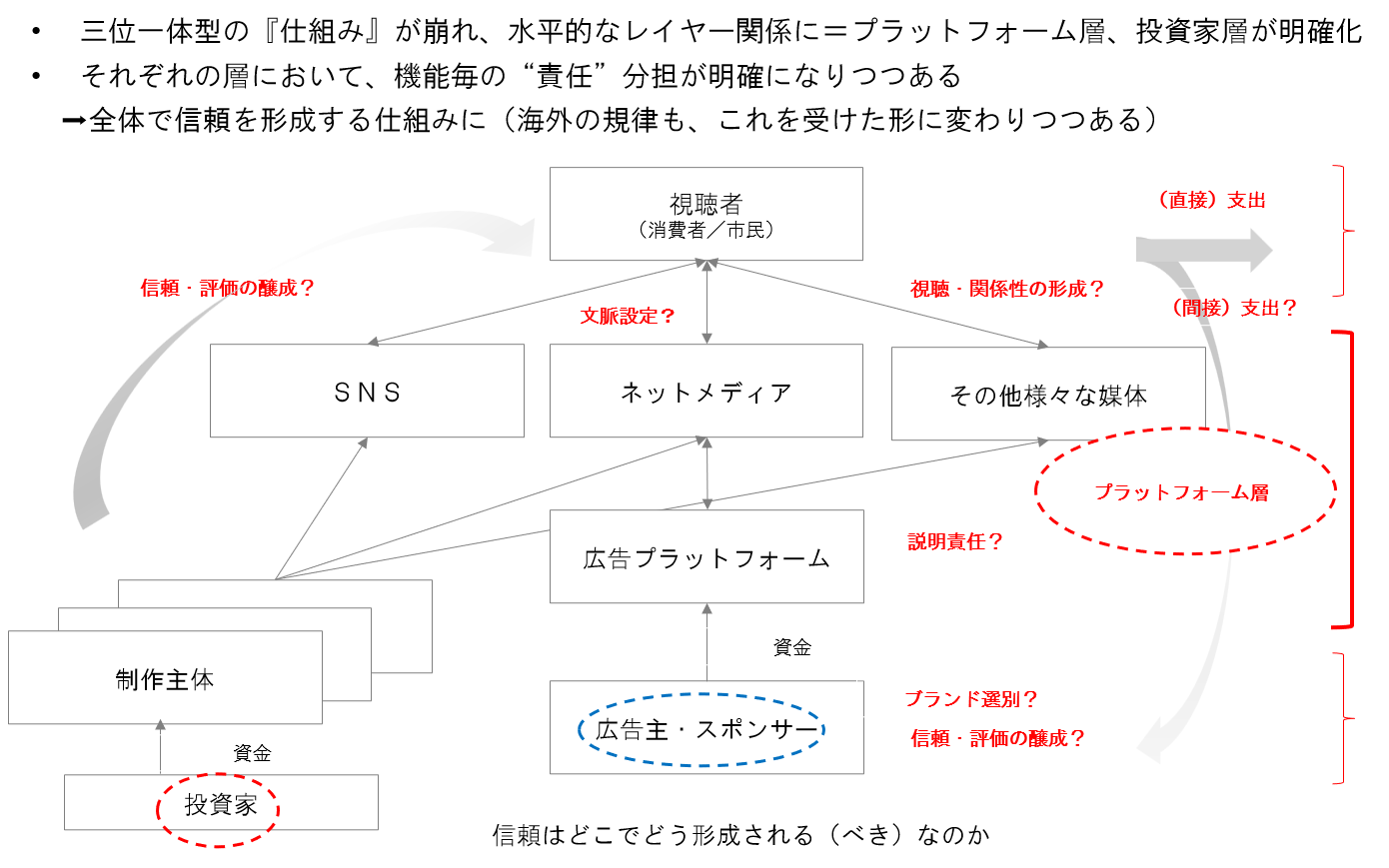

ここまで見て来たように、集合体としての「視聴者」(消費者/市民)、放送メディア、広告主・スポンサーという三位一体の「仕組み」については、「構造変容」により、実態に大きな変化が生じている。このような緊密な関係性であればこそ生み出されてきた信頼は、並行して減衰されつつある。

産業構造としては、プラットフォーム事業者がいわば卸売事業者のような形で間に入り、一般の産業のように、上流から下流に流れる(図5では、下から上)、いわばレイヤー型の構造となった。それぞれのメディア事業者は、相互に関係性を持つというよりは、垂直的な関係となっている。また、取材・制作発信主体や広告主・スポンサーは、視聴者とは直結しない相対化された存在となった。

図5:見えて来た、新しいレイヤー構造の「情報空間」

制度による寡占化を背景にした「仕組み」を離れた主体の増加、場の拡大によって、競争そのものは激しさを増している。

取材・制作発信主体は、「仕組み」の範囲内で収益を得ることが困難になり、一般の企業同様に資金を確保することが求められ、広告主・スポンサーは「認知」だけでなく、「販売」に直結する施策にまで目を配って対応することとなった。放送の「チャンネル」競争から、プラットフォーム上の個々の「チャネル」競争の時代へ移ったと言えよう。

ただし、放送メディアの世界から見ればこそ、各機能が分散されて再配置される「構造変容」と呼び得るものとなるが、インターネットの世界から眺めれば、「アプリケーション」「プラットフォーム」「ネットワーク」「端末」という通常のレイヤーに、それぞれ新規参入者が少しばかり増えただけに過ぎないということにも留意が必要である。ネットに関連する事業者たちは、このレイヤー構造のなかで、いかに収益を確保するエコシステムを確立するか、日々、しのぎを削っているのである。

これは、基本的には経済のデジタル化という大きな流れの下、一般の産業に生じたものと同じ型の変化である。より「個人の経済性」の面での消費への配慮(消費者視点)が強化されたものであり、以前よりも好ましいことであるとの評価もあり得よう。

しかし現実の問題として、視聴者の、とくに「市民」面からは、弊害が指摘されるところとなっている。「民主化」とも言われた選択権の移行の結果、視聴者の受け止めは、どのようになっているのであろうか。

「仕組み」から解き放たれた「視聴者」の行く末――理想にたどり着いたのか

・良いものは自分で選んでしっかり見たい

・(かつ)流行りのものは見たい、みんなの知っていることは知りたい

・でも、時間もないし選ぶのは効率的に行いたい

・広告がたくさん出るのは嫌だが、一定以上のサブスク(課金)も嫌だ

集合体としての「視聴者」ではなくなり、個別の好みに沿う世界となり、個々人の嗜好・消費者面に合わせるよう提供される「アテンション」の世界に、的確に着実に取り込まれつつあるが、それだけでは個々の視聴者は充足されていないようである。

結局、選択権を得た人びとからすれば、「消費者」面、「市民」面をそれぞれ十全に満たしてほしい、しかも心地よく、ということが素直な欲求として提示されることになったということであろう(人とは、他者に一定程度依存しないと生存できない、社会性のある生き物であり、やはり他者との関係性、「市民」面が出てくるのが分かる)。一定の「質が担保された、公共的な意義ある空間」(社会で必要とされる情報を共有する場)への要望があることが感じられる※20。

「仕組み」を失った放送メディア、広告主・スポンサー、そして、これまでいなかった「投資家」

上記のように、「仕組み」が変わってもなお、放送メディアに関しては、視聴者からの期待が続いているように思われる。しかし、社会全体を見渡した視点で、自律的にプロを育て、番組編成・番組コンテンツの質を保証する前提であるという仕組みは、収益の面で持続可能性を失いつつあり、実際の視聴者の受容の面でも、個々の提示に慣れた層を中心に、維持は厳しくなりつつある。

広告主・スポンサーについても、より範囲が広がり、手法が精緻になって収益が向上するという正の結果が得られるのみとはなっておらず、アドフラウドのような新しい構造によって生じている信頼を失わせかねない課題に対応するコストが増えている。信頼を醸成してブランドを安定的に育てる、かつての「仕組み」の中のような営みをどう再生するか、模索が続いている(そもそも、そうでないと広告には意味がないという本質に立ち返る、優れた製品・サービスを抱える広告主・スポンサーは少なくないであろう)。

そして、エコシステム自体が大きな挑戦を受けている。信頼が収益=広告費を生む「仕組み」のなかでは、取材・制作発信主体の活動は、「予算」として入る収入のもと、効率的にコストを消費し、差分で利益を出すという方向になりがちであり、「投資」と考えて設計する傾向は乏しかった(そのため、アニメ等を除き、番組コンテンツを後から様々に展開する、というような段取りになることが多く、収益を当初より大きく見込む発想、実績が乏しかった(利益が安定的に出る「仕組み」であり、ある意味、必要もなかった))※21。レイヤー構造に移行しつつある今、この点に対応することも必須となる。

「仕組み」に溶けていた機能――信頼の中身を「価値化」「価格化」する装置

三位一体の「仕組み」の中では、「放送メディア」も集合体として語られており、事業者なのか(それもサプライチェーン全体まで含まれるのか※22)、組織なのか、個々人なのかは、深く考慮されてこなかった。

「信頼される存在と認識されている(はず)」という前提のもと、自身の「(ジャーナリズム、コンテンツ制作者としての)プロ意識」を育み、その自負と結果としてのコンテンツで支えてきたということの中身は、ギルド的な統治のなかで、いわば職人としての道を極めることであったと言えよう※23。

また、かつては「仕組み」によって、業界全体として収入は安定していたため、事業者として、公共的責務を担う立場から、積極的に消費者・市民の両面で「どのような形で」信頼を得ているのかを実証的に分析し、それを獲得する組織の機能を考えるという視点は欠けていたと思われる(現在の一般の財の高度化したマーケティングと同じで、付加価値はどこにあるのかを探る旅である)※24。

仮説ではあるが、本来ならば、「信頼」を醸成する要素・機能として、以下に検討するような分解があって然るべきだと思われる。一般の企業であれば、真に利益を生むバリューチェーン、機能の整理に該当しよう。個々の放送メディア事業者によって内容は異なるものではあるが、それなりに首肯できるものではないだろうか※25。

米国に目を向けると※26、このような個々の要素・機能の確認、再構築(「仕組み」の中に溶けていた、信頼の価値化・価格化装置の再発見)を行った事業者は、いわゆる“両利きの経営”を行い、新興勢力に耐えつつ、伸ばすべき、効率化すべき機能を明確にして両面対応していることが観察される※27。後述のように、米国は「構造変容」が生じるとともに、支えていた「仕組み」の中核となる法制度(公平性原則等)は早々に廃止されていたが、今なお、旧来の放送メディア事業者のプレゼンスは一定程度維持されている。

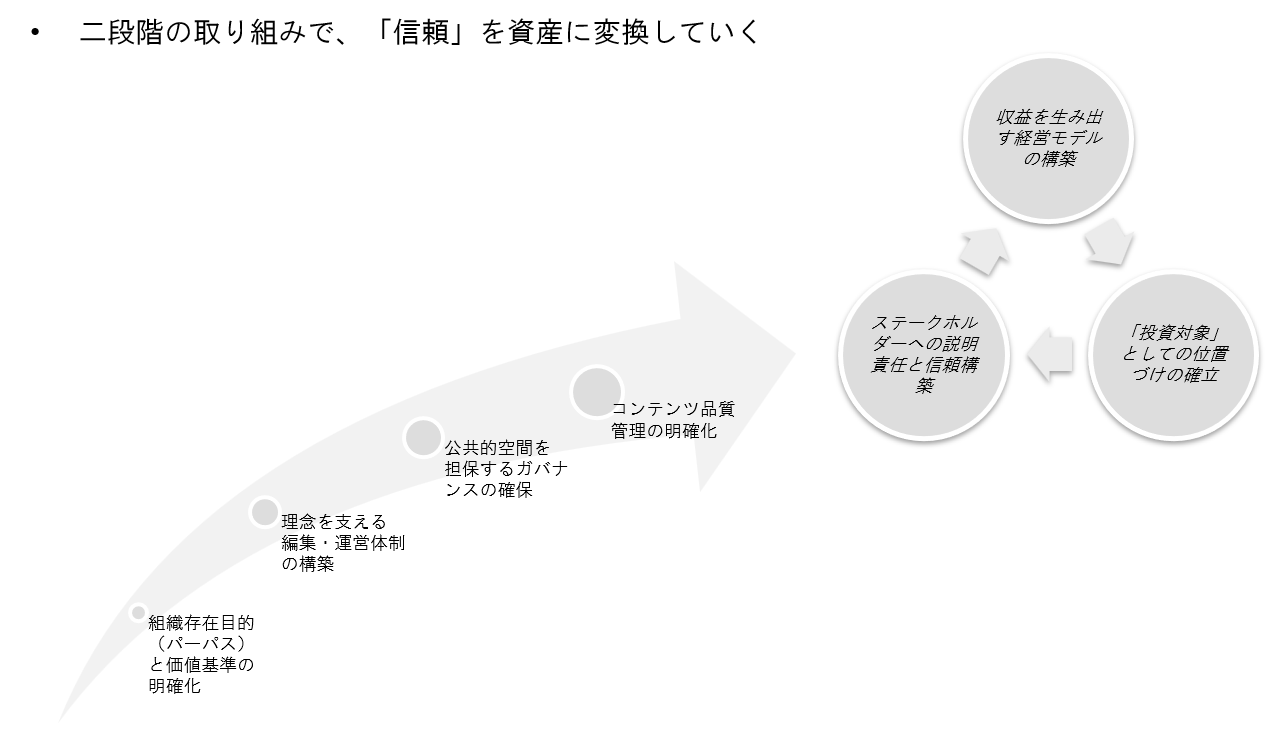

「構造変容」に対応して行うべきことは、収益を生み出す経営モデルを構築すること、投資対象としての位置づけを確立すること、その営みを「見える化」し、共感を得ることである。しかし、これを真に実現するためには、根源である組織の存在目的(パーパス)と価値基準の明確化、それを支える編集・運営体制の構築、公共的空間を担保するガバナンスの確保、コンテンツ品質管理の明確化が一気通貫に行われていなければならない。

図6:収益を生み出すモデルと、それを支えるパーパス以下の根源の議論(イメージ)

以下、順を逆にして、検討の端緒から見ていくこととする。

1. 組織の存在目的(パーパス)と価値基準の明確化※28

信頼は「関係性の構築」から生まれるとの原則に立ち返り、当該放送メディアが何を目指すのか、どのような価値観・哲学に基づいて経営しているのかを明確にし、視聴者の期待との整合を図る。

実践例:

・報道倫理、社会的責任、公共性を含む“パーパス経営”の核を明示し、社内外で共有する

2. 理念を支える編集・運営体制の構築

上記の理念が単なるスローガンに終わらず、視聴者の期待に応えるように実装する。

実践例:

・視聴者の期待と整合するように「編集方針の可視化」「コンテンツ検証プロセスの明確化」など、方針に基づく組織的な運用と改善サイクルを構築する(「見える化」)

3. 公共的空間を担保するガバナンスの確保

視聴者・市民だけでなく、広告主・スポンサーにとっても信頼できる「空間」であることを担保する※29。

実践例:

・倫理規範だけでなく、プラットフォーム上で表示される内容の選別と高付加価値化を通じて、質の担保された空間であることを保証する仕組みを整える(「放送」であれ、ネットであれ)

4. コンテンツ品質管理の明確化

個々のコンテンツが理念に即して制作・提供されているかを担保する。

実践例:

・「番組レビュー制度」「チェックリスト・基準の公開」「外部評価の活用」などにより、品質改善工程を「見える化」のもと、成立させる※30

5. 収益を生み出す経営モデルの構築

信頼を付加価値として「稼げる資産」に変換し、持続的に経営が成り立つ仕組みを確立する※31。

実践例:

・差別化された「信頼価値」を用いた収益モデル(例:広告単価の上昇、サブスクリプションの継続率向上)の構築※32

・広範なポートフォリオ経営※33による収益確保領域の多様化

・「ブランドとして選ばれること」が投資と成果に直結する構造を構築(6と関連)

6. 「投資対象」としての位置づけの確立

「信頼性の高いメディア」は投資の対象であるという認識を社会に浸透させる。

実践例:

・将来価値のあるコンテンツを“投資案件”として設計

・広告収入ではなく、資本市場・共創パートナーからの投資を引き出す環境整備※34

7. ステークホルダーへの説明責任と信頼構築

上記のような営みを見える化・表現し、放送メディアの経営哲学・ビジネスモデル・社会的役割に対する共感を得る。

実践例:

・説明責任を果たすIR(インベスター・リレーションズ)体制の強化

・顧客、視聴者、株主、視聴者(消費者/市民)を対象とした継続的な「対話」と「可視化」

・一般企業以上に高度な説明責任と社会的評価を前提とした経営管理

「仕組み」に立脚した信頼の時代から、他の産業同様、各事業者自身の存在目的(パーパス)から個々の機能の強化、実際の行動、そして説明責任によって初めて信頼される、「『仕組み』がなくても選ばれる」時代へ──今後の情報空間における「放送メディア」のあり方※35は、根本的に再設計される局面に入っているといえる。

法制度の問題

本ペーパーの基本的な主張は、前節までで尽きている。放送メディア事業者は、制度的な措置がなくても、それぞれの機能を見直し、戦略の再構築を行えば、経営面で将来を切り拓くことは可能であると考えられる。

ただし、制度・規制面の問題がないということではない。

これまでの放送メディア産業は、安定したエコシステムの中で、高い収益性と引き換えに、公共的責務を果たしてきた。しかし、いわゆるビッグテック、デジタルプラットフォーム事業者の登場以降、放送メディア事業者は制度的責務(内容規律や報道等への投資コスト)を負い続けながら、同時に、新規参入を果たした新興勢力と収益をめぐって厳しく競争するという、著しい非対称性のもとに置かれている※36。

たとえば、NetflixやYouTubeは、娯楽や話題性のある分野に特化し、高コストな報道や地域コンテンツを持たずに収益を確保していると言える。免許制度ではなく、ネットワーク効果等によって参入障壁を築き、当然ながら公共的責務は負っていないのが現状であるといえよう。一方、従来型の放送メディアは、報道等への投資コスト、内容規律、総合編成等の公共的責務などの直接収益に結びつきにくいコストを負いながら、広告市場では大きくシェアを奪われつつあり、厳しい経営状況となっている。

競争の公平性の面でも、社会的責任の面でも、この非対称性は問題なしとは言えないであろう。そのため、構造上「間」に入ったこのプラットフォーム層について、各国とも、一定の法制度措置をしたり、あるいは、訴訟において適切な環境を模索したりしている。消えてしまった「番組編成」機能をどのように対処するかがカギであり、そのため、アルゴリズムの説明性・透明性の向上(かつての「チャンネル」の代替)、プロミネンス制度の導入(プラットフォームのうえに「チャンネル」を復活)、文脈を含めたコンテンツ内容に関する責任の明確化等が論点となっている※37。

※20 これこそが「放送」である、とも言えようが、単なるノスタルジー、回顧主義に囚われてはならないであろう。そのくらいに、視聴者の個々の選択という要素の登場、不可逆性は大きいと考えられる。なお、かつての放送メディアの「仕組み」の立法意図は、技術的に限定される提供者数のなか、視聴者の個々の選択以外の面をカバーしたものといえる。

※21 「売上」をつくって、残余としての「利益」のみを重視し、多様な収益源から「利益」を生み出すシフトができていないことが、日本企業の停滞の大きな原因であるとの指摘もある(川上昌直『収益多様化の戦略』東洋経済新報社、2021年)。放送メディア事業者の株主は当然、「投資家」でもあるが、「仕組み」からの収益を中心に期待するものであり、ここで記した「投資」の発想は乏しかったと言えるのではないか(その必要もなかった、とも言える)。

※22 下請関係の問題が継続して指摘されている遠因とも言えよう。

※23 BPO(放送倫理・番組向上機構)やNIE(Newspaper In Education)の活動等は有意義なものであり、それ自体は重要であって、低めるような意図はない。

※24 最近の人権問題等の遠因ともいえよう。世に出す番組コンテンツに代弁させ、その評価で組織運営等は評価されたことになっていたとも言える。

※25 なお、本ペーパーの目的は、あくまで現状分析と今後に向けての示唆を出すことにある。

※26 米国を成功例として引用できるのか、という意見もあると思われるが、本ペーパーでは、日本の放送メディアの「仕組み」の成功と同様、収益が維持・確保されているという点に着目し、評価できるという見解に立つ。

※27 ディズニー/ABCの事例などを参照。伝送路を相対化して中立化させる一方で、コンテンツの制作能力と、展開・マネタイズ(収益化)能力の両面については、大幅な投資を行って競争に備える構えをとった。また、New York Timesは、編集方針の透明化や取材プロセスの説明責任の強化、報道倫理の再設計等を通じて、読者との信頼を再構築し。サブスクリプションモデルの持続的成長をめざした。「仕組み」ではなく、事業者の戦略判断によって信頼を再構成した好例といえる。

※28 「パーパス」は単なるスローガンのように誤解されることが多いが、組織のミッションと合致させるためにパーパスを用いている組織は、競合をしのぐ収益を上げているとの実証がある。今なお引用される古典として、Gartenberg, Claudine, Andrea Prat, and George Serafeim. “Corporate Purpose and Financial Performance.” Harvard Business School Working Paper, No. 17-023, September 2016。

※29 広告主・スポンサーに関しても、本来は、情報空間の一員としての責任は存在する(資金の概ね最大の出し手であり、場合によっては悪影響への資金源となり得るという点も含め)。ネット広告の健全化の議論も同じ文脈と言えよう。ネット広告の世界であれば、安全性・質の担保されたPMP: Private Marketplaceに近い存在とも捉えられる。米国では、新しいレイヤー構造のなかでも、訴訟等を通じて信頼醸成のスキームを維持しようとする動きがある(YouTubeをめぐる広告の健全化等の事案を参照)。いわゆる視聴データの活用も、この文脈であれば、視聴者の消費者・市民両面の理解を得られる範囲が確定できると思われる。

※30 放送メディア事業者の放送番組審議会の仕組みは、この個別番組コンテンツの箇所に集中しているきらいがあるが、放送法本来の求めは一日の編成(=「放送番組」)である。

※31 単純にIP(知的財産)重視、ということではなく、生み出されるIPの根源に着目することになる。ただし、先のディズニー/ABCなどの事例においても、各機能について、効率化も投資もリスクを取って「振り切った」水準となっており、かつての「仕組み」時代とは比べものにならない、不連続と言っていい対応となっていることに注意が必要である。組織内の統治(ガバナンス)についても、“Me too”事案を受け、自主開示・自立改善の仕組みを確立している。

※32 実際に、New York Timesは、調査報道や高品質な文化批評といった、再現困難な「信頼」の確立によって、広告のプレミアム化とサブスクリプションの増収を両立させている。Financial Timesも、「信頼性スコア」に基づく広告枠の設計により、高単価かつESG志向の広告主を獲得している(信頼性・ESG視点・高所得読者層データにより、一般広告比1.5〜2倍程度のプレミアム広告枠が成立するケースがある)。こうした、かつての「仕組み」を離れた「価値化」「価格化」の挑戦が進んでいる(いわゆるネット広告だけでなく、かつての「テレビ」のコネクテッド化、従来の「メディア」外への拡張等、多岐に及ぶ)。これは、様々な価値獲得タイミングを持つGAFA等ビックテック企業のアプローチと同じである(テスラにおける充電網、AmazonにおけるAWS等の位置づけと同様)。

※33 例えば、欧米のドラマスタジオでは、第二シーズン以降も最初から狙うことで、「当たれば一気にリターンが良くなる」という考え方を取り、ボラティリティを下げるようにしている。一般企業において、利益率の異なる製品を混ぜ、事業全体での収益確保をめざす取り組みと同じである。

※34 最近、日本でも端緒が見られるが、欧米では、「目利き」と「当たり」「外れ」のボラティリティに関する一定の尺度の設定により、「投資」の対象とすることで、産業規模を拡大し、結果、プレゼンスの維持・強化を行っている。なお、同時にグッズ商品化(マーチャンダイズ)等により、派生的な利益確保を確実にする取り組みが大規模に行われていることも忘れてはならない。

※35 その際には、もはや「放送メディア」という呼称ではないと思われる。

※36 欧州では、民間放送・公共放送を問わず主張する論点である(それが「プロミネンス」等プラットフォーム規制の法改正の原動力ともなった)。

※37 今後、いわゆるゲートキーパー機能がAIエージェント等に移ったとしても、議論は同じである。

5 おわりにかえて

「仕組み」が消えた以上、放送メディアは公共的責務をあきらめて別の次元へ、というのもひとつの選択肢であろう。しかし、「信頼が収益を生む構造」を経営資源として再構築することは、これまで見て来たように、非合理的な選択肢ではない。

本ペーパーの検討のような観点で分析を行い、個々の放送メディア事業者が、「信頼」につながる自らの強みを再発見・再構築し、リスクを取って戦略的に動くならば、一定の成果は得られると考えられる。制度・規制はあくまで“補助線”であり、本質的な価値は、選び続けられる関係性を維持できるかどうかである。現時点ではまだ、放送メディアは先行者利得を持っているが、最後の機会は近づいていると思われる。

しかし、視聴者の接する情報空間が「構造変容」を遂げた今、従来のままで、視聴者が好んで再び振り向くことはない。問われているのは、「選ばれにくいが必要とされるものを、いかに届け、信頼を獲得するか」という、各プレイヤーたち(新規のプラットフォーム事業者、投資家等も含む)も巻き込んだ構造(エコシステム)の構想力・実行のための「巻き込み力」である。視聴者の「消費者」面をうまく取り込みつつ、「市民」面でも「振り向かせる」力をどう維持・強化するか。個々のコンテンツのみならず、事業者としての経営リソース配分(投資・効率化)まで再構築を遂げた者が、信頼を維持・強化し、次の時代の「放送メディア」の位置を占めるのではないだろうか。

本ペーパーは、放送メディアの現状について分析・整理し、次なる一歩の準備をすることを企図したものである。情報空間の将来について思いをめぐらせ、自社の行く末についても悩む多くの関係者にとって、次の行動の何らかのヒントとなれば幸いである。

株式会社 企

上記のような将来見通し、見取り図に基づくコンサルティングに関心のある(放送メディア事業者、広告主・スポンサー、コンテンツ領域への投資に関心のある方)は、下記までご連絡ください。

(例)

(放送メディア事業者向け)

自社の「信頼」醸成機能の分解、根源となる存在目的(パーパス)の再設定から戦略像・個別打ち手までの仮説構築の“伴走”

(広告主・スポンサー向け)

情報空間の「信頼」の再設計に向けた環境理解、広告のチャネル全体の再構築のための戦略ワークショップの開催

(投資家を含めた関係者向け)

新たな投資機会が生まれつつある情報空間のエコシステム理解、戦略的な打ち手の検討のためのワークショップの開催

discussion paperディスカッションペーパー